経営者は、自社とは別に、一定の距離感と守秘が確保される相談場所があることにより大きな安心感が得られるとされています。 なぜならば、経営者のメンタル面は、事業構築のスピードや社内体制にも大きく影響するからです。

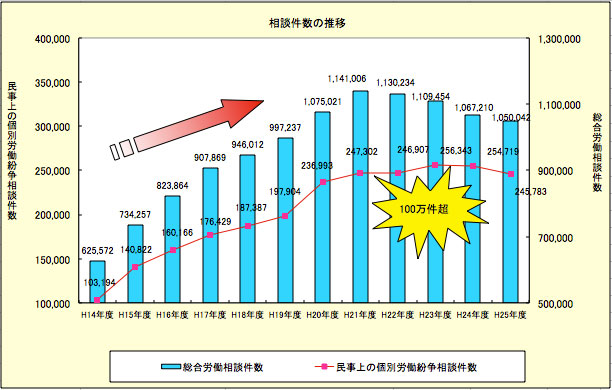

また、最近では労働者が何か職場で問題や疑問に感じることがあれば、インターネットなどを利用し、自らの権利や不利得な待遇などを調べることができ、場合によっては労働者が経営者より知識を有していることも少なくありません。 それを反映するように年々労働に関する相談件数が増加しています。 これらは表面化したものですが、表には出ない労使トラブルの芽はどこに潜んでいてもおかしくありません。

私たちは、「ひと」の問題に関して、他人に言えない経営者としての悩みや相談を承り、聞こえてきた素直な考えや想いを、慎重に慎重に扱いながら、最適なそして最善のアドバイスとさまざまな情報をご提供いたします。 そして専門知識を持った第三者の視点で問題解決を図ります。

よくある労働相談の一覧

従業員を雇用し事業をおこなっている場合には何かと疑問や問題が出てきます。 下記は、よく寄せられるご質問などやお問い合わせです。 こういった事例が起きた場合や、対応策は是非お気軽にお問い合わせください。

1、解雇・退職に関する労務相談

- 整理解雇(リストラ)をする際の留意点を教えてください 整理解雇の詳細はこちら

- 社員の自己破産を理由に、解雇しても問題はないですか。

- 採用後、一度も出勤していない社員がいます。どのように対処すべきですか。

- 2週間以上行方不明の社員がいます。どのように対処すべきですか。

- パート社員を契約期間の満了で辞めてもらいたいと思っています。解雇になりますか。

- 能力不足の社員を解雇したいと思っています。注意点はありますか。

2、懲戒処分に関する労務相談

- 私用中に飲酒運転による事故を起こした社員がいます。懲戒解雇できますか。

- 給与の差押え依頼がきました。その社員を懲戒処分にしてもいいですか。

3、賃金に関する労務相談

- 管理監督者でも割増賃金を支払わなければならない場合があるのですか。

- 残業代を定額で支払うことは、問題がありますか。

- 定年後、再雇用したの高齢社員の賃金をこれまでの賃金より低くしたいのですが。

- 社員に住宅資金を貸し付けています。その社員の給与と返済金の相殺はできますか。

- 退職した社員から過去の残業代を不当に要求されて困っています。

- 解雇予告手当を支給します。給与所得として、税金を天引きするのですか。

4、労働時間、休日、休暇に関する労務相談

- みなし労働時間制を導入したら、残業代を支払わなくていいのですか。

- 退職までの1ヶ月間の全てを有休取得したいとの申し出があって困っています。

- 当日、有給休暇の申請がありました。拒否できますか。

5、労働条件の変更に関する労務相談

- 従業員の労働条件を変更したいのですが、不利益変更は無効になるのですか。

6、セクハラ、パワハラに関する労務相談

- セクハラ・パワハラ予防のために、会社側は従業員に対してどのような活動をしていけばいいのですか。

- 会社としてセクハラの事実を調査する上での注意点は何でしょうか。

- 会社がセクハラの事実を確認したにも関わらず、何も対処してくれなかったとして退職した社員が、会社に対し損害賠償請求をしてきました。会社は損害を賠償しなければならないのですか。

- 勤務終了後の飲み会で、上司からセクハラを受けたと相談がありました。被害者が会社に使用者責任を追及してきた場合、勤務時間外の行為についてまで会社が責任を負うことになるのですか。

- 部下に対しパワハラをしていた管理職の存在が明らかになりました。懲戒処分できるでしょうか。

実際の労使トラブルの事例

自己都合退職をしたはずの元従業員が、解雇予告手当を請求してきました。

-

回答:

自己都合退職で辞めていながら、あれは解雇だったと主張されるケースも増えています。

トラブル回避策として、

- 自己都合退職の場合は、必ず退職届を提出してもらいましょう。

- 言葉の綾であったとしても、「クビだ!」「辞めてしまえ!」は禁句です。

社員から、営業手当だけで、残業代が支給されないのはおかしいと言われました。

営業社員に残業代を営業手当として固定給で払うのは法律違反ですか?

回答:

残業代を固定額(定額)で支払うことは、実際の時間外労働等によって算出した割増賃金に相当する金額が支払われている限り、必ずしも違法ではないと解されていて、まったく許されないということではありません。

(関西ソニー販売事件 大阪地判昭63.10.26)

しかし、こうした定額払いの方法が適法とされるためには、ある一定の条件などが必要になってきます。

その条件を満たしていない場合、「手当の中に時間外賃金相当額が含まれている」としても、会社側の主張は認められないこともありえますので、自己判断せず、必ず詳細はお問い合わせください。

社員から、遅刻した時の賃金カットが多すぎると言われました。

遅刻2回で1日欠勤扱いとして賃金カットにすると法律違反ですか?

回答:

30分しか遅刻していないのに、それを2回遅刻すると(合計1時間の遅刻)1日分の賃金をカットすることは許されません。ただし、別の方法で以下の二つがあります。

- 懲戒処分として減額

労働基準法第91条の「減給額は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」という制限内での減額が可能です。

- 人事考課に反映させる

例として、賞与の査定で、「遅刻・早退2回をもって欠勤1回に換算する」というルールは法律違法ではありません。

「形だけ」のはずだった就業規則を根拠に、

社員から「退職金を支払え」と言われました。支払わなければなりませんか?

回答:

同じ様な事例で判例が出ています。E事務所事件 東京地方裁判所(平13・6・26判決)

裁判所は、「本件就業規則等においては会社の従業員に対する退職金の支給条件が明確に規定されているのであるから、会社は従業員に対してそれに基づく退職金の支払い義務を負担する」と判示しました。

どういう理由で就業規則が作成されたとしても、その動機に関わらず、労働基準監督署提出という形式行為を行ったら、「形だけ」では済まず、その後の言逃れはできないということです。

労働基準法では、従業員10人以上の事業場には就業規則の作成・届出義務があります。

しかし、退職金の定めのない会社では、就業規則に退職金の規定がなくても、法律違反ではありません。

本事件は、退職金の定めがないにもかかわらず、退職金の規定を盛り込んだ就業規則を作成していた会社が、横領が疑われる従業員に対し、退職金を払わずに解雇しようとしたものです。

就業規則の見直し等を放置していると、このように思いもかけないトラブルに発展しかねません。

早い機会に、全面チェックして置くようにお勧めします。

整理解雇(リストラ)する際の留意点

整理解雇が合理的と判断される為には、以下の4つの要件を、原則として全て満たしている事が必要です。

第1の要件:人員削減の十分な必要があること

会社の維持及び存続を図るために、整理解雇が必要かつ最も有効な方法であること。

人員削減措置の実施が不況、斜陽化、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること、ないしはやむを得ない措置と認められることです。ただし、素人目からみても明瞭に矛盾した行動がとられた場合には、人員削減の必要性はないといってよいと考えられます。

第2の要件:解雇回避の努力義務を尽くしたこと

会社は整理解雇を避けるためにとりうる他の手段を十分尽くすことが求められます。 回避手段としては、

- 残業削減・労働時間短縮

- 他部門への配転

- 関連会社への出向

- 新規採用の中止

- 希望退職者の募集

- 一時帰休の実施

- 資産売却

- 雇用調整のための助成金の利用

これらを採用せずに整理解雇の手段にでた場合は、解雇回避義務を尽くしていないといえます。

第3の要件:解雇対象者の選び方が公正・妥当であること

整理解雇の対象を決定する基準が、合理的かつ公平であり、併せてその運用も合理的であること。基準は、勤務成績、勤続年数などの労働力としての評価、労働者の生活への影響などの評価があげられます。

基準をまったく設定しないで行われた整理解雇は、解雇権の濫用として無効となります。

第4の要件:労働者・労働組合へ説明・協議手続きを尽くしたこと

労働協約上、人員整理について、使用者に労働組合との協議を義務づける条項がある場合、具体的な人選の基準やその当否について十分な協議をなさずに行われた解雇は、協約違反として無効となります。

協約がない場合にも、使用者は労働者に対し、整理解雇の必要性とその内容(時期、規模、方法)について納得を得るための説明を行い、誠意をもって協議すべき信義則上の義務を負います。

最近の判例では

最近では、解雇の4要件は、必ずしも前提条件ではないという判例もでており、 「企業の合理的運営上やむを得ない必要性があれば足りる」 「企業の経常利益がマイナスとなり、整理解雇以外の方法で当面その解消が来たいできない場合には、必要な範囲で整理解雇の必要性が認められる」などの考え方がとられるようにもなっています。

希望退職の募集手順(参考)

希望退職者を募集する場合は、一般的に下記の内容を設定した上で行います。

- 年齢、勤続年数、職級などによって条件を付ける

- 退職予定日を明確にする

- 「辞められると困る社員」のため「業務上、特に必要と認められる者は除く」といった除外規定を設ける

- 募集期間は、一般的に2週間~1か月程度を設定する

- 募集期間途中で応募者が予定人員に達した場合の措置をどうするかを決める (その時点で募集を打ち切るか、または引き続いて希望を受け付け、希望者全員を退職させるか)

- 退職希望者が予定人員に達しなかった場合の措置をどうするかを決める (2次募集、3次募集を行うか(その際の退職金の優遇策をどうするかなど))

- 1次募集終了後、直ちに指名解雇を行うかどうかを決める

これらの手順を踏まえ、あらかじめいろんな場合の想定をしたうえで、募集をすることが必要です。